補足

この短編小説はMisskey.artサーバーの内輪ネタとして書いたものです。

「くそっ!もう絵を描くのなんてっ」

僕はカーボン・ペンを床に叩きつけた。絵を描くのなんて、"止めたっ"、という最後の言葉を飲み込んだのは辛うじてのことで、その飲み込んだ言葉の代わりに犠牲になったのはペンだった。 ペンはころころ転がり、部屋の角までたどり着いてそこで止まった。即座にモチョ犬がベッドの上から飛び下りてペンをくわえて僕の膝まで持ってきて嬉しそうに尻尾を揺らす。

「遊んでるんじゃないんだぞ」

長毛に埋まったモチョ犬の口から少し強引にペンをもぎ取ると、再び紙に向き合おうとした。でも駄目だった。何度も描き直した紙はすでにクシャクシャになっている。今日はやる気が出ない。どんなに絵を描いても満足した仕上がりにはならなかった。夏休みの間に神絵師になる、なんて友達に大見栄を切ったのを今になって後悔していた。

もう諦めて配信でも見ようかな。そう思った。現実逃避ではあるんだけど、既に夏休みの宿題からは逃避済みだったので気にもならない。モニターをかぶってベッドに横になり、いつも見ているチャンネルのアイコンを選ぶ…通信エラー?仕方ない、こっちのゲーム配信チャンネルは…?これもだめ?強めにヘッドマウントモニターを指で叩いたところで、その結果が変わるわけでもなかった。

そうか、今日は磁気嵐予報が出ていたんだった。今日見れるチャンネルは公共放送のニュースだけだということだ。

僕らの頭上で常に偉そうに鎮座し続ける木星はたまにこうした嫌がらせを仕掛けてくる。ただ、僕らのコロニーだってずっと我慢してるばかりじゃない。電磁モーターを回してコロニー全体を木星の電磁波から防御している。けれども最近はありもしない健康被害を訴えてる団体に配慮して出力を下げてるって話だ。どう考えたって大人の健康よりも配信の方が大事だろう!せっかくの休みにゲーム配信も見れないなんて!!そう、叫びたくなる。

「磁気嵐じゃ公共放送しか見れないだろ」

そういう声が聞こえた。そんなことは分かってる。頭に被ったモニターを脱ぎ捨てる。確認するまでもない、声の主は猫田だ。いつも猫田は何も言わず部屋に入ってくるんだ。

「絵、練習してたんだな。すごいじゃないか」

猫田は僕が描いた絵をぺらぺらと勝手にめくっている。そのプライベートを勝手に侵食してくる行為を咎める気にもならなかった。

「そうだよ。でも神絵師って呼ばれるのはまだまだ先だよ」

「なあ、犬山。僕は君が神絵師になりたいのは単に絵を売ったり、スケブしたりしてお金を稼ぎたいからなんじゃないかと疑ってるんだ、正直な所ね」

「そんなわけあるか」

確かに、AI生成コンテンツや、AIミックスコンテンツと比べれば、ピュアヒューマンメイドコンテンツは高値で取引されている。でも、ヒューマンメイドだったら何でもお金を出してくれるわけじゃない。僕の今の絵だったら、依頼なんて一件も来ないのは分かりきったことだ。もっとも、神絵師になったら、あるいは…という気持ちがあるということは認めるけどね。

「磁気嵐じゃ家にいたってつまらない、プリンでも食べに行こうぜ」

そうだな、そうしようと思った。猫田に急かされつつ服を着替えたら端末だけ持って寮を飛び出した。外に出ると、頭上の闇にはいつもどおり木星が浮かんでいる。電磁波が感じ取れるわけではないが今日の木星はいつもよりも重々しさを感じさせる。

最初の角を曲がると、ちょうど商店街では漆黒祭の準備が始まっているところだった。それを見て、そうか今日はそういう日だったんだと思い出す。モチョ犬を象った沢山の紙灯籠が道に並んでいるのを横目に通り過ぎた。紙灯籠はモチョ犬だけじゃなくておしっこをしている猫とか、モチョ犬の上にプリンが載ったやつとか、号泣しているメガネをかけた男の顔などの図案が選ばれることが多い。漆黒祭はそんな紙灯籠を集めて神輿にして、一晩中担ぎ上げている。なんでこんな妙なお祭りがあるのかといつも不思議に思う。その由来も、何を願って行うのかも、皆目検討が付かない。実際、奇祭として紹介される地元の名物の一つになっていた。

いつものカフェに滑り込んでいつもの席に座り、モチョ犬の紙灯籠が通り過ぎるのをぼんやりと見ていた。レインボープリンが運ばれてくるとそれを二人でちまちまと食べながら、また絵のことを思い出しては大きなため息を付いてしまう。

「せっかくの夏休みだってのに、そんな調子か」

「ああ、こんな調子だよ」

猫田が意地悪そうな笑顔で僕を見つめてくる。仕方ないだろう。

「一朝一夕で神絵師になれるわけじゃない、ってか?」

そう、僕の心を見透かしたようなことを言う。

「そうだよ。でも、そこそこ絵を描いたところですぐ神絵師になれるんだったら、今頃みんな神絵師さ」

「まあな。今日はな、そんな神絵師になりたくて仕方がない犬山のために、面白いものを持ってきたんだ」

猫田がそんなことをいいながらゴソゴソとリュックから取り出したのは、年代物のラップトップだった。まだ、物理キーボードが付いているやつだ。猫田はこういう古い機械が大好きだった。

「Artサーバー、って知ってるか?」

猫田はラップトップの電源を入れて起動を待ちながら、勿体ぶった調子でそう言う。

「Artサーバー、なんだよそれ」

「Artサーバーってのはな、200年前の地球で絵描きが集うSNSだったんだ。SNSってのは…、俺達が今使っているソーシャル・プロトコルの原形みたいなやつだな。Artサーバーからは何人もの神絵師が生まれたらしい」

起動し終わったラップトップに猫田が何かを打ち込み、くるんとラップトップを回転させてこちらに向けると、その画面にはクラシック・イラストレーションの教科書に載っているような絵が沢山並んでいた。

「2000年代アートだろ?知ってるよ、大好きなジャンルだからな。どれもこれも、もう見たことあるよ。有名な作品じゃないか」

「これらが生まれた場所が、Artサーバーなんだよ」

「なんだって?まさか。そんな話は聞いたことが無いよ、神絵師はTwitterが発祥だろう?」

「神絵師は色んなSNSで活動していたんだ。もちろん、Twitterがその最大手だ。でもTwitterが有象無象のコンテンツにまみれているのに対して、Artはその名の通り、より創作的な人が集まっていたんだな。当時、Twitterの相次ぐ不具合や判然としないアカウント凍結に嫌気が指して移住した絵師が行き着いた先の一つがArtサーバーだったわけさ。教科書に載っているのは一番有名なTwitterだけどね」

まさか、そんなことは信じられない…。でも、確かにラップトップの画面をなぞると見たことのない絵があるのも確かだった。現代にこの2000年代前半の絵柄を描ける絵師はそうそう居ない。愛好家の僕がこれらを知らないわけがなかった。ということは、本当に猫田は黄金期と言われた2000年代のデータを集めたのか?

「このデータはどうやって手に入れたんだ」

「いいか、絶対に言うなよ。この並びに西野山文具店ってあるだろう。あの裏に共同埋設溝の蓋があるんだ。そこを下りたところにまだ生きているレガシー回線があるのさ。それをハックしていて見つけた」

「本当か?そんなこと、猫田にできるのか」

「嘘だと思うなら、今日これから行ってみようぜ」

それが決まると僕らは即座に大きなレインボープリンを胃袋に流し込んで、西野山文具店の裏に走っていったのだった。建物の隙間に身体をねじり込んで通り抜けると、ガス管や電力管が地中から生えている脇に共同埋設溝の蓋があった。この建物の隙間では、ただでさえ薄暗い太陽の光はさらに頼りない明るさになっている。

猫田が蓋を開けるとはしごがずっと下まで続いていて、最奥部は真っ暗で見えなくなっていた。

「これを下りていくのか?」

「怖いのか?」

猫田は意地悪そうな目で僕を一瞥すると、返答を待たずに下っていった。僕も不安を抑えてそれに続く。震える手ではしごを握りしめて一所懸命、猫田に追いつこうと下りていった。

ようやくのことで下にたどり着くと、足元の感覚が柔らかい。絨毯を敷いているのかと思ったが…。猫田がヘッドライトをつけて驚いた!

「なんだ、これは土じゃないか!これ全部、床は土だよ!」

「そうさ、この埋設溝はガニメデの地下にまで達してるんだ。すごいだろう」

床は土で、あたりは電力管やらガス管やら、数多のパイプが細い通路を伝っている。通路は何処までも続いていて、先が見えない。ぶるっと身震いしたのは気温のせいだけではなかった。

「でも土を見に来たんじゃないだろ。こっちだよ」

猫田は何度もここに来たことがあるのか、随分と勝手を知ったふうだった。しばらく通路を歩いて分岐を右に左に進み、たどり着いた小部屋に入って電気を付ける。そこには無いよりはマシ、という程度の質素なパイプ椅子がひとつある。目の前には制御用のコンソールと制御盤が並んでいた。

「これ、これだよ」

猫田が指差した先の制御盤には、四角い穴が空いていた。

「なんだよ、これ」

「これはEthernetだ。LANポートとも言うけどね。厳密にはRJ45モジュラ−コネクタ。とにかく、生きているEthernet回線はすごく珍しいんだ」

「要するに、昔の通信用の回線ってこと?」

「そうだ」

「でも、今は磁気嵐だろう?通信できるのか?」

「これは電波じゃなくて電気で通信するのさ。公共通信網と同じで、よほどの嵐じゃなければ通信可能だ。こういう昔の大雑把な作りの回線ほど、災害には強いんだ」

なるほど。猫田は普段、何処に行くにも古いラップトップを抱えていた。昔のゲームばかりやっているものだと思っていたが、こんなこともしていたのか。何も言わず寮の部屋に侵入してくる猫田を鬱陶しく感じていたが、このときばかりは尊敬の念を抱いたというのが偽らざる思いだった。

「よし、pingが通ったぞ。Artサーバーのデータをまるごとコピーし始めたから、ダウンロードし終わったArtサーバーのキャッシュを見てみろよ」

ドキドキしながら慣れないキーボードをタイプする。

そこに並んでいた時刻は…。2023年の3月!本当に200年前のデータなんだと思うと手が震えた。

そしてタイムラインを眺めていくと…。なんてことだ、見覚えのある絵柄が並んでいるけどどれもこれも見たことのないイラストだった。新作だ!!とっさに、そう思った。でも、それは正確な表現じゃない。ここにいる絵師は皆とうの昔に死んでしまっているし、これはどれも200年前に描かれたイラストなのだから。でも、もう出回っていない沢山のイラストを猫田は発見したんだ!!

「近くにミスキー大学があるだろ?あそこの文化人類学研究室でこのサーバーを復旧したらしいんだ。研究記録まで丸見えだったよ。第6世代生体サーバーのアーカイブを大昔のノイマン型コンピュータのホログラフィック・メモリーに展開したらしい」

猫田の薀蓄はもう左から右に耳を通り過ぎていた。猫田自身は、Artサーバーそのものには興味がなく、また制御盤を開けて機械を弄くったりしている。

一方で僕は興奮のるつぼの中に居た…ただひたすらにタイムラインを追った。すごい、すごい!すべてが驚きに満ちている。載っている情報はイラストではなくて文章が多いのも意外ではあった。例えば、これは…インターネット老人会…?ニコニコ動画…。Flashムービー…?すごい、この人たちは歴史的なサービスを生きている時に触ってきた人たちだ。僕はずっと教科書でしか見たことがなかった「神絵師」、つまりヒューマンメイドコンテンツの黄金期にあった偉人たちの世界にいままさに触れている!僕は瞬きもせずタイムラインを読み漁った。

しばらくして、僕は重要な発見に気づき始めた。神絵師たちは…ただ美しいイラストを描くだけではなかった。ネガティブな投稿も沢山あった。彼らには生活があり、僕らと同じようにご飯を食べて夜ふかしして眠り、次の日は眠い目をこすりながら仕事や学校に向かっていた。その一方で画力を向上させるために日々努力を重ね、時に僕と同じように筆を投げ捨てることもあったようだ。そして、この時期急速に発達したAI生成コンテンツへの嫌悪と批判…。考えてみれば彼らは神様ではなく、単に人間の一人であるのは当然なことだ。僕と同じように絵が下手くそだと悩み、自分の絵とAI生成アートを比べて落ち込み、それでも夜遅くまで努力してイラストを描き続けていた人たち、そういう人たちがいつか神絵師と呼ばれるようになったんだ。

僕と、神絵師は、同じ人間だったんだ。

「"絵上手人"(えじょうずびと)ってなんだ?…えうまんちゅ、と読むのか」

猫田は機械いじりに飽きたのか、いつの間にかラップトップの画面を隣で覗き込んでいる。

「"絵上手人"はその当時に流行っていた、絵が上手い人を表す言葉みたいだね」

「なるほどな、しかし、なんでこんなに小さい文字で書かれているんだ…。当時の技術的な限界だったんだろうか」

「さあどうだろう…」

「こっちには神絵師の腕をもいで食うと書いてあるぞ。まさか、200年前はまだそんな風習が残っていたのか?」

「分からない。でも、まだ戦争があったような野蛮な時代だから、もし神絵師が死ぬことがあったら食うような儀式はあったのかもしれないね」

「ちょっと待て、これ、何だ?モチョ犬か?」

猫田が指差した先には、確かにモチョ犬に似た生き物が走り回るアニメーションが掲載されている。長毛に埋まった頭は描かれていないが、半月型の大きな尻尾のそのフォルムはモチョ犬にそっくりであった。

「まさか。偶然似てるだけじゃないか?」

「でも、ベイクドモチョチョと書いてるぞ。モチョ犬の遺伝子プリントデータの元ネタがこれだってことなんじゃないか?」

「そんなことが…いや、ちょっとまって、こっちはレインボープリンに似てないか?」

そこには七色に輝くプリンが踊り狂っているアニメーションが表示されている。ちょうど、先程俺達が腹に納めたものと形状も似ている。まさか、僕らの文化はArtサーバー発祥のものが多いのか…?でも、そんな話は聞いたことがない。ただ、僕らの身の回りの生活について、由来を聞いたことも無かった。ガニメデに入植してから約一世紀、激動の時代が続いたからその間のことは皆が忘れてしまったけれども、実はこれが発祥だった…ということはあるかもしれない。だから今になって大学で研究されているのかも。そんな考えが頭をよぎる。

極めつけは、これだった。

"部屋がお漆黒祭!猫がおしっこした?"

この一文を読んで猫田と僕は顔を見合わせた。お漆黒祭だって?もしかして、いま頭上で行われているであろう漆黒祭すらもArt発祥だったのか?漆黒祭は大気のない真っ黒なガニメデの空を祀ったものだと聞かされていたが。でも、確かにガニメデの空とモチョ犬の紙灯籠は関係ないし、Art発祥と考えたほうがしっくりくるのも確かだ…。

ばたぁぁぁん。がしゃん。

Artサーバーに注がれていた集中力は、その音で唐突に打ち切られた。

「誰か来た」

猫田がとっさにそう小声で言い、僕らが侵入してきた方向をぼんやりと見つめる。一気に心拍数が上がり、心臓の音が猫田に聞かれるのではないかと思った。

「俺達は不法侵入者だ。逃げるぞ」

僕はすぐにうなずき、通信ケーブルを引き抜いた。猫田がラップトップをバッグに詰め込み、僕はケーブルを持ってドアの外に出た。通路の壁にはヘッドライトの光が揺れていて、誰かがこっちに来ているのは明らかだった。

「ん?」

大人の低い声がする。顔を見合わせる。(こっちだ)と猫田が指差す方向に忍び足で歩き始めるが、自己主張の強いドアが大げさな音を立てて閉まったのですべて台無しになった。

「誰かいるのか!」

ヘッドライトの光の主は大きな足音を立てながらこちらに近づいてくる。それを聞いて僕らは一目散に反対方向へと逃げ出した。

「道はこっちで合ってるのか!?」

もう静かにしている必要もない、走りながら大声でそう猫田に問うと、

「知らねぇよ!でもこっちに逃げるしかないだろ!」

そう返答が帰ってきて僕は絶望の淵に立たされたことを悟った。こんなところに忍び込んだのを見つかったら、悪かったら退学、良くても夏休み中は外出禁止令が下ってしまうだろう。あのいまいましい寮母に怒られるところを想像すると、絶対に逃げ切りたいとケーブルを握る拳に力が入った。

「待て!こら!おい!そこの二人!!!」

後ろから声が迫る。

「待てと言われて待つバカがいるかよ!!」

猫田はわざわざ挑発するようなことを叫びながら前へ前へと走っていく。いくつかの分岐を曲がった後、「非常用出口」のぼんやりとした明かりが灯る扉の前にたどり着いた。これが待ちに待った文字だ。しかし、扉を押したり引いたりしてみるがちっとも開かない。後ろでは僕たちを探しているだれかが分岐を一つずつ回って確かめているようだ。はやく開けないとすぐここに来てしまう、僕は焦った。

にっちもさっちもいかなくなり、猫田は焦ってドアに体当りし始めた。そんなことをして開くようなドアには到底見えなかったが、猫田自身、承知の上のだろう。その音で居場所がばれたのか、足音は確信を感じさせるペースに上がってこっちに迫ってくる。その時だった。

「これだ!」

体当たりする猫田のヘッドライトに一瞬照らされた壁に設置されたボックスの中に、開閉ノブを見つけた。蓋を開けて一気にノブを引くと、ばしゅううん、という、巨大人型ロボットが屁をこいたような大げさな音とともに扉が開け放たれた。

そこは商店街から少しそれた土手だった。外は既に夕暮れ時を迎えていて、遠くの商店街では漆黒祭が始まり、人混みと雑踏の海になっている。僕らはそこに向かって一目散に駆けた。

「待て!まて!こら!」

その声はもう祭りの喧騒にかき消されて小さくなっていた。僕たちは人混みをかき分け、時に誰かにぶつかりながら通り過ぎた。

大きな道路はすべて歩行者天国になっていて、両脇にはモチョチョ焼きだのレインボープリンだのの屋台がずらりと並んでいる。屋台のオレンジ色の灯火がお祭りの灯籠の群れと重なっていて生き物のようにうごめいていた。それを背にして通り過ぎて寮の方向にひた走り、振り向いた。

祭りの明かりが少し遠くなっている。喧騒も随分と小さいものになった。僕はそれを息を切らしながら見つめ、楽しいお祭りの中に加われないたった一人残された子供のような気がして少し寂しくなった。それでも、ここまで無事に帰ってきたことのほうが今は嬉しい。

「うまく撒けたな!!」

「やったな!!」

猫田と僕は手のひらが痛くなるくらいのハイタッチをしたあと、また寮に向かって走り始めた。

僕の頭の中には祭りのモチョ犬やプリンの影絵が写っていた。面白かろう!面白かろう!という威勢のよい神輿の掛け声とともに。

あの興奮から何日目かの朝。僕はいつものように布団にのしかかってきたモチョ犬に餌をやり、机の上にある、メモリー・カードを一瞥する。ディスプレイにはデータがほとんど容量いっぱいに納められている警告が表示されている。

しつこい磁気嵐はまだ続いていて、唯一見れるのは公共放送のニュースだけであった。仕方がないので、BGM代わりに音声だけ流す。

「ガニメデ基地三大奇祭の一つと言われる四日間の漆黒祭が昨夜終わりを迎えましたが、ミスキー大学文化人類学研究室ではこのルーツが200年前の誤変換によるものだったという新たな見解を発表…」

ニュースではそんなことを言っていたが、僕と猫田にとっては特に驚くべきことでもなかった。

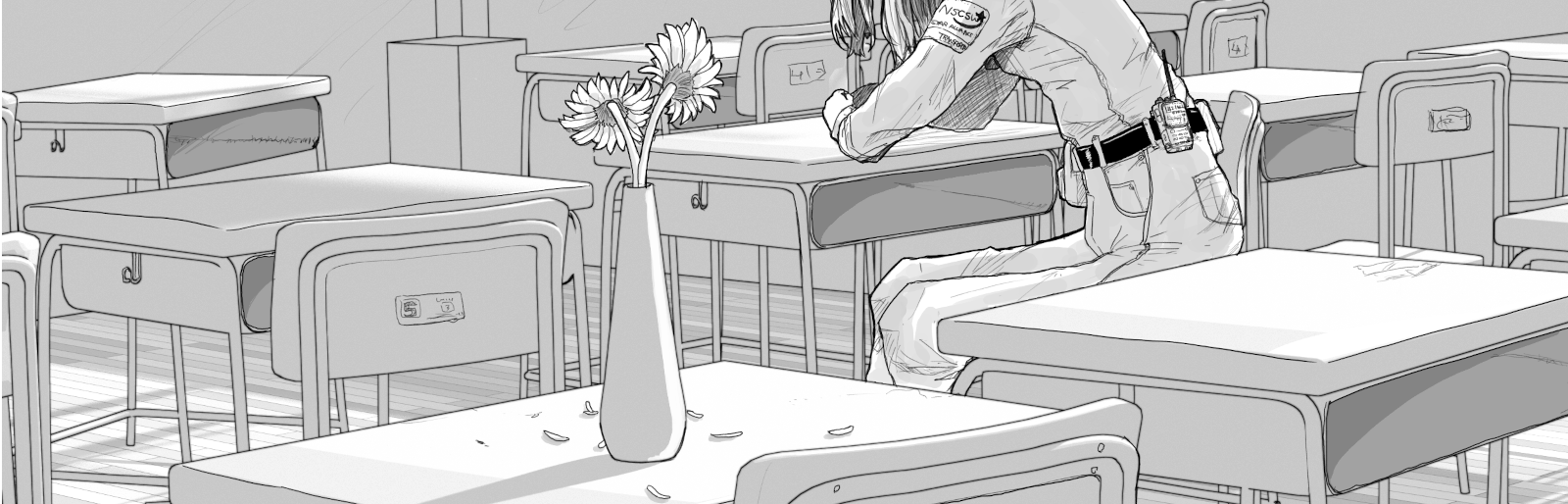

僕はペンを取った。アタリをとってポーズを描き始めた。上手く行かなかった。別のポーズにしよう…でも、どんなポーズを描こうとしても、Artに載っていたような神絵師の絵にはならなかった。全身を描くのを諦めバストアップに切り替えた。それでもため息が出るような下手くそな絵だった。ふにゃふにゃの線だった。

でも僕は描くのを止めない。辛くなったら、Artサーバーのタイムラインを見ればいい。神絵師だって人間だったんだ。僕は絵上手人と呼ばれるようになるその日まで、練習するんだ。そしたら僕の絵を見るために沢山の人が集まるだろう。ぜひそうなってほしい。皆が僕のところに集まって欲しいんだ。なぜかって?今度は僕と猫田でArtサーバーを立てるために、ね。